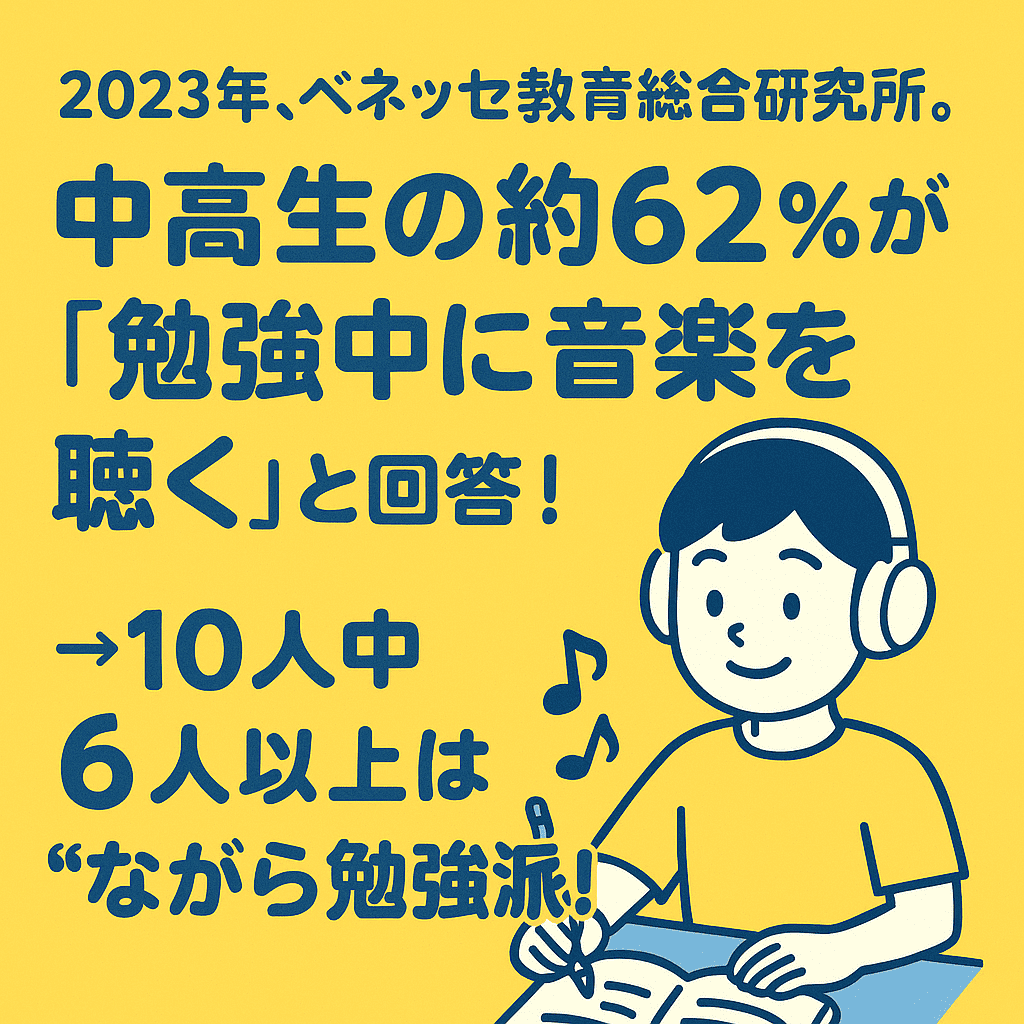

みんな本当に音楽を流してるの?数字でチェック!

「勉強しながら音楽を聴くのって普通なの?」そんな疑問に、まずはデータで答えてみましょう。2023年にベネッセ教育総合研究所が行った調査によると、中学生・高校生のうち約62%が「勉強中に音楽を聴く」と回答しています。つまり、ざっくり10人中6人以上は“ながら勉強派”というわけですね。

さらに、海外の大規模アンケート(GradePower Learning, 2023)でも、49%の学生が「いつも音楽を流している」と答えています。これは、国や文化が違っても“音楽を聴きながら勉強する”というスタイルが広く浸透していることを意味しています。

ただし、ここで大事なのは「みんながやってるから自分もやっていい」とは限らないという点。むしろ「どんな音楽を、どんなときに流しているか?」が重要なんです。次章では、その“使い方の分かれ道”について見ていきましょう。

タスクと音源を選べばアリ!、選ばなければナシ!

「音楽は集中力の敵か味方か?」という問いには、ハッキリこう答えます”条件次第でどっちにもなり得る”です。

ポイントは大きく2つ。1つ目は「どんな勉強をしているか」。2つ目は「どんな音楽を流しているか」。この掛け算で効果は大きく変わります。

例えば、単語の暗記や計算練習のような“単純な繰り返し系”のタスクであれば、インストゥルメンタルや自然音など“歌詞なしBGM”が集中をサポートしてくれる可能性があります。逆に、読解問題や数学の証明問題のように、「考える力」が求められる課題には音楽は基本NG。特に歌詞のある曲は、脳が言語処理で混乱してしまい、理解度がガクンと落ちるんです。

つまり、音楽が効くかどうかは「何を、どうやって聴いてるか」で決まる。テキトーに流すのではなく、“勉強の種類に合わせて音楽も選ぶ”ことが、成績アップの鍵なんです。

音楽がプラスに働くメカニズムとは?

「音楽が勉強に役立つこともある」って言われても、ちょっと信じがたい?でも、ちゃんと“理屈”と“研究結果”があるんです。

まず注目したいのが「覚醒水準(かくせいすいじゅん)」という言葉。これは簡単に言えば、脳と体の目覚め具合のこと。朝や昼過ぎって眠気との戦いですよね。でも、音楽を流すとちょうどいい刺激になって、集中しやすい“目が覚めたモード”に持っていきやすくなるんです。

また「マスキング効果」っていうのも大きい。これは周りの雑音(テレビの音、誰かの話し声、LINEの通知音…)を音楽で“覆い隠して”くれる現象。自宅での勉強なら特にありがたい効果です。

さらに、BGMのリズムに体が自然と同調する「リズム同調」って現象も。テンポが一定の曲を流すと、暗記カードをめくるスピードや計算ドリルのペースが安定することもあるんですよ。

つまり、「うまく使えば、音楽は“集中を助ける環境ツール”になる」ってわけです。使い方次第で、味方にもなってくれるんです。

音楽がマイナスに働くメカニズムとは?

とはいえ、音楽が「いつでもどこでも味方」ってわけじゃありません。むしろ、使い方を間違えると“集中力ブレイカー”になるリスクも大きいんです。

その代表例が、歌詞のある音楽。人間の脳は、言葉を聞くと自動的に意味を処理しようとします。つまり、英語長文や国語の文章を読んでいるときにJ-POPを流すと、“脳内で2つの言語がぶつかって”理解力が落ちてしまうんです。これが「ワーキングメモリの干渉」という現象。

さらに、音楽に意識がいったり、頭の中で歌詞を口ずさんでしまうことで「分散注意」が起きます。これは“ながらスマホ”に近い状態で、集中がバラけて作業効率がガクンと下がる原因に。

そしてもうひとつ見落としがちなのが「状態依存学習」。これは“音楽を聴きながら覚えた内容は、同じ環境じゃないと出てきづらい”という脳のクセ。つまり、音楽ありきで覚えた英単語は、無音の試験本番では思い出しにくい可能性があるんです。

まとめると、「音楽が集中の邪魔になるシーン」もちゃんとある。特に“考える系”の勉強には、無音 or インストが鉄則です!

科学的エビデンスで見る音楽と勉強の相性

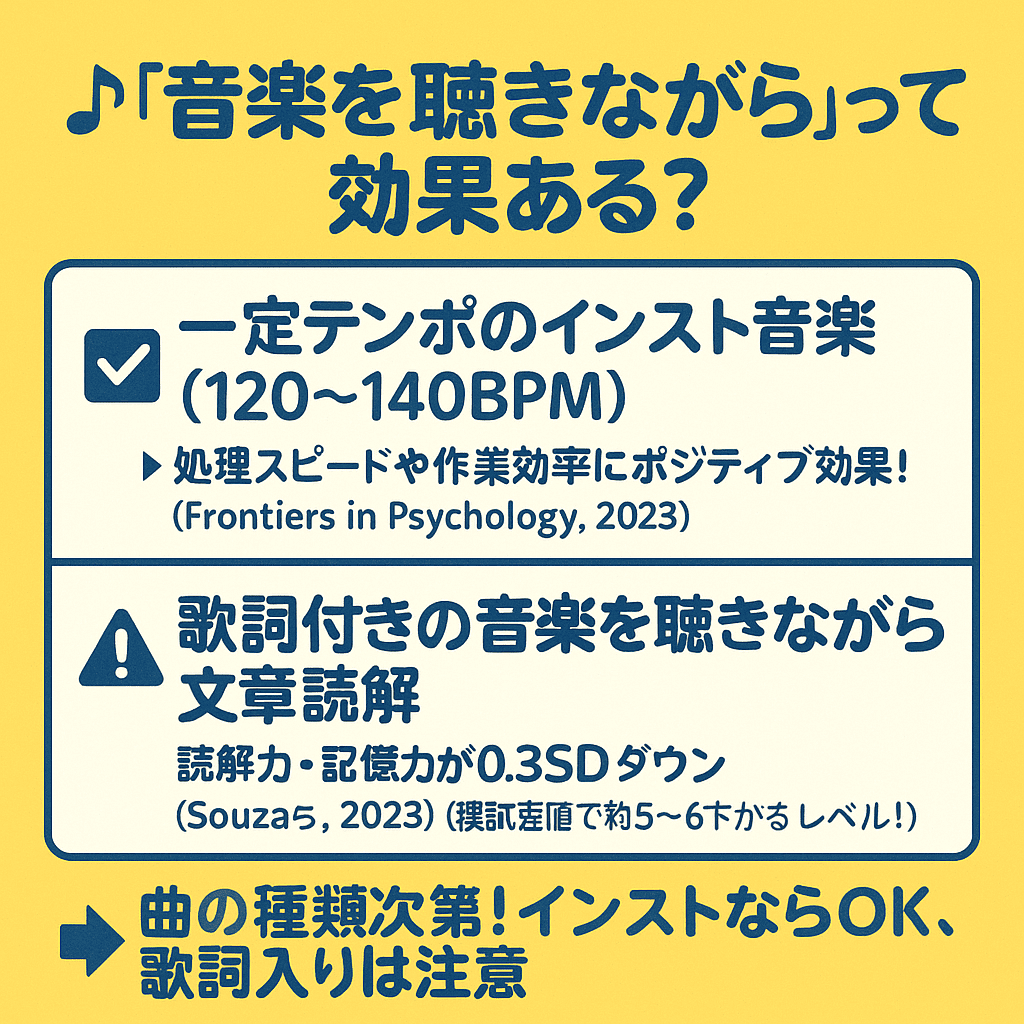

「音楽を聴くと集中できる気がする」でも、それって本当に効果あるの?という疑問に対して、近年の研究結果は“内容次第”と明確に答えています。

たとえば、2023年に発表された論文(Frontiers in Psychology)では、120〜140BPMくらいの一定テンポのインストゥルメンタル音楽が、簡単な作業や処理スピードを要する課題に対して“ポジティブな効果”を示したと報告されています。テンポが安定していると、人の思考リズムも安定しやすいんですね。

一方で、歌詞付きの音楽を聴きながら文章読解などをした場合、読解力や記憶力が平均して0.3標準偏差(SD)下がったという実験結果も出ています(Souzaら, 2023)。この差は、模試の偏差値で例えると「5〜6くらい下がる」イメージです。結構デカい。

つまり、“ながら音楽”は使い方次第で天使にも悪魔にもなる。最新の実験では、「単純作業には◯」「思考タスクには✕」という傾向が一貫して見えてきています。

音楽ジャンルの選び方|おすすめ&NGを使い分けよう

じゃあ実際、どんな音楽ならOKで、どんな音楽は避けたほうがいいのか?ここが実は一番気になるポイントですよね。以下のリストでざっくり整理しておきます!

- Lo-Fi Hip-Hop(ローファイヒップホップ)

→ 歌詞なし・テンポ安定・おしゃれで気分も落ち着く - 自然音・ホワイトノイズ

→ 雨音、森の音、小川のせせらぎなど。環境音で集中力アップ。 - バロック音楽やクラシック(特にモーツァルトよりバッハ)

→ 調性が安定していてリズムに波が少ない

どれも共通して言えるのは、「歌詞がないこと」と「テンポや音量が安定していること」。

- 歌詞ありのJ-POP・K-POP・アニソンなど(脳が言葉を拾ってしまう)

- テンポや構成が激しいEDM・ロック系(心拍数が乱れて落ち着かない)

- 感情を揺さぶる映画のサントラ(感動して泣いてしまうパターンも…)

「好きな曲=勉強向き」とは限りません。“耳に残らないBGM”こそ最強の味方なんです!

効果を最大化する3つのルール

ここまでで「音楽は使い方しだいで勉強の味方になる」という話をしてきましたが、じゃあ**具体的にどうすれば効果が最大化されるの?**って気になりますよね。そこで、僕が現場指導でも伝えている「3つの鉄則」を紹介します!

🎧 ルール①:歌詞のない音楽を選ぼう

音楽に“言葉”が入ると、脳が勝手に処理を始めちゃう。読解や記述のときは特に致命的。インスト曲や環境音を選ぶだけで、集中力はかなり変わります。

🧠 ルール②:タスクによって“ON/OFF”を切り替える

暗記・整理整頓・単純作業のときは音楽ONでOK。でも、読解・論述・計算など「思考が必要な勉強」はOFFに切り替えよう!「ながら」は使い分けが命。

🕰️ ルール③:試験2週間前から“無音モード”に慣らす

試験本番は基本、無音 or かすかな雑音環境。音楽ありきで勉強してきた人は、本番で「あれ?集中できない…」ってなるリスクも。ラスト2週間は、あえて静寂に切り替えておこう!

この3つを意識するだけで、「音楽×勉強」は効果がまるで違ってきますよ◎

よくある質問(Q&A

音楽と勉強の関係について話すと、よくもらう質問がいくつかあります。ここでは、特に多い3つにサクッと答えておきます!

- イヤホンとスピーカー、どっちがいい?

-

長時間学習ならスピーカー推奨です!

イヤホンは集中しやすいけど、長時間つけてると耳が疲れたり、頭痛の原因にもなります。音量は「エアコンの室外機くらい(60〜70dB)」を目安に。 - モーツァルトを聴くと頭が良くなるって本当?

-

昔はそう言われてましたが、最新の研究では「効果なし」と結論づけられています(2024年のメタ分析より)。

リラックスしたり集中しやすくなる人はいますが、テストの点数が直接上がるとは言えません。 - 好きな曲だとテンション上がるからいいんじゃないの?

-

気分が上がるのは大事!ただし、“感情が動きすぎる”と集中がブレます。特に推しのライブ音源とか、歌詞を口ずさんじゃう曲は要注意!

終わった後のご褒美BGMとして活用するのがおすすめです。

音楽は「気分転換」や「集中ブースター」として使える反面、扱い方を間違えると学習効率を下げるブレーキにもなっちゃうんです。だからこそ、うまく使って“自分に合った学びスタイル”を作っていきましょう!

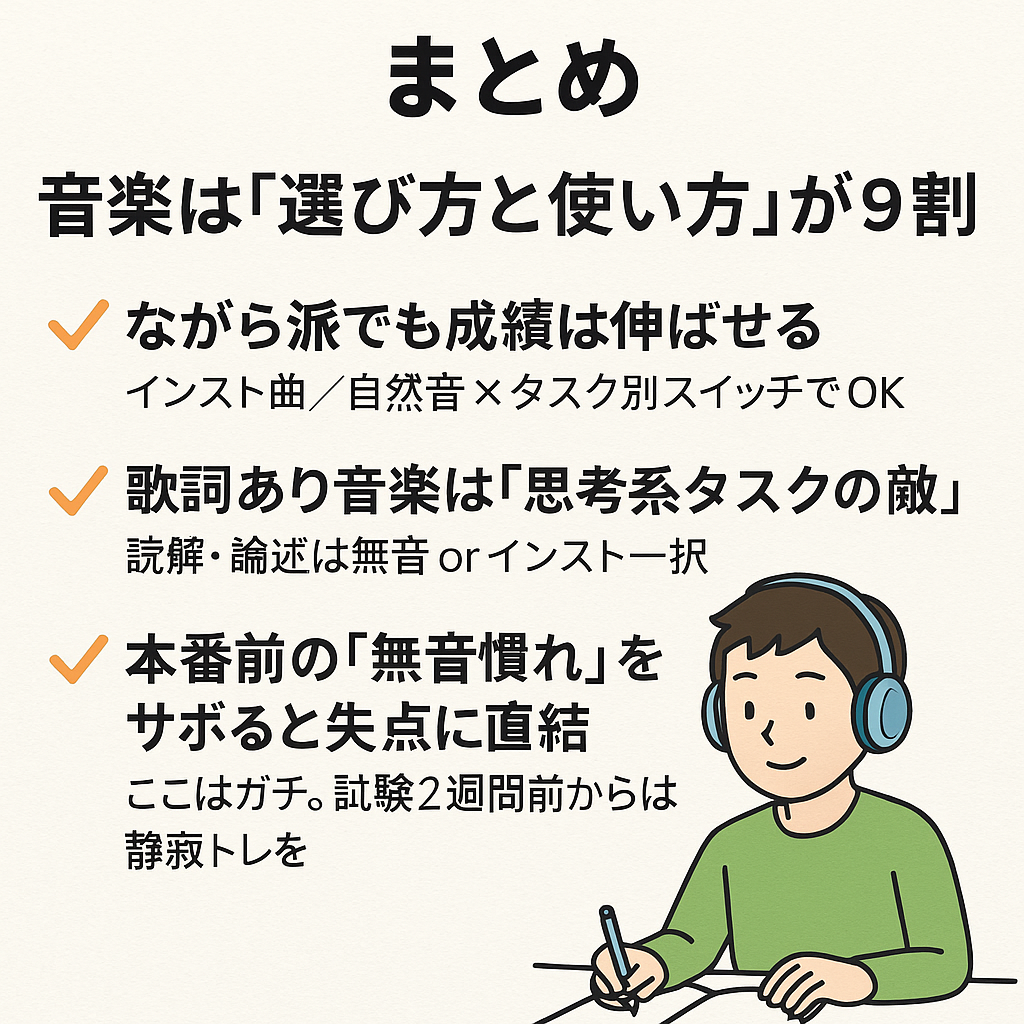

まとめ|音楽は“選び方と使い方”が9割

ここまで読んでくれたあなたは、もう気づいたはず。

「音楽を聴きながら勉強する」の成否は、“センス”じゃなくて“設計力”で決まるってことを。

ながら派でも成績はちゃんと伸ばせます。ただし、ポイントは3つだけ。

1つ目。歌詞のない音楽を選ぶこと。インスト・Lo-Fi・自然音、ここが基本。

2つ目。「思考系タスク」と「単純作業」でBGMのON/OFFを切り替えること。やみくもに流すのは逆効果。

3つ目。試験前は「無音環境」に慣れておくこと。これ、地味だけどガチで重要。音楽なしでも集中できる状態をつくっておくのが合格へのラストステップです。

音楽は敵にも味方にもなります。でも正しく選び、正しく使えば、“集中スイッチ”にも、“気分転換ツール”にもなる万能アイテムです。あなたの勉強ライフに、ぜひベストな“BGM設計”を取り入れてみてくださいね!

コメント